佐藤食品vs越後製菓|切り餅特許訴訟から学ぶ食品メーカーが知るべき知財戦略を徹底解説

「たかが餅の溝で8億円?」食品業界を震撼させた切り餅特許訴訟。

「スーパーでよく見かける切り餅。実はその「溝」をめぐって、大手食品メーカー同士が激しい特許訴訟を繰り広げていたことをご存知でしょうか。

本記事では、佐藤食品と越後製菓の切り餅特許訴訟を詳しく解説し、食品メーカーが知っておくべき特許戦略と知財リスク管理のポイントをお伝えします。

目次

佐藤の切り餅訴訟とは?何が問題になったのか

この訴訟は、新潟県を拠点とする2つの食品メーカー間で起きました。

越後製菓株式会社は年商約200億円弱で、米菓やおかき、餅などを製造販売する企業です。

一方、佐藤食品工業株式会社は年商約400億円で、お米や餅などを取り扱う大手食品メーカーです。

争いの焦点となったのは、切り餅の側面に設けられた溝(スリット)に関する特許でした。

越後製菓が保有する特許技術を、佐藤食品の製品が侵害しているのではないかという主張から訴訟が始まったのです。

争点となった「切り餅の溝」特許の内容

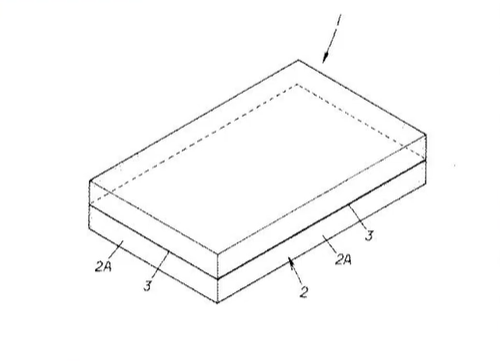

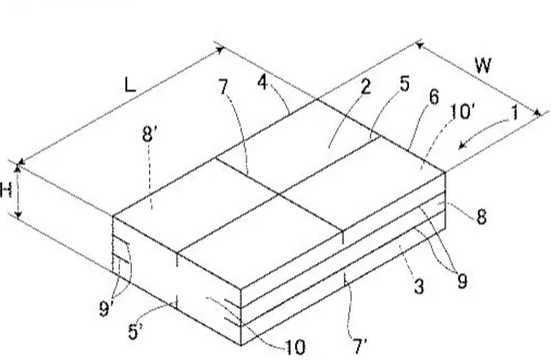

越後製菓が保有していた特許は、直方体の切り餅の側面にスリット(溝)を設けるという技術でした。

この溝により、餅を焼いた際に均一に膨らみ、焼きムラを防ぐことができます。

【(出願番号)】特許2006-90684(P2006-90684)

一方、佐藤食品の製品は、側面に溝があるだけでなく、上面にも十字の切れ目が入っていました。

【(出願番号)】特許2003-275876(P2003-275876)

佐藤食品側は「側面だけでなく上面にも切れ目があるから、越後製菓の特許とは異なる構造だ」と主張していました。

つまり、「横にも入れてるし、上にも入れてるから同じではない」という論理で、特許侵害ではないと反論していたのです。

👉参考:「J‑PlatPat(特許情報プラットフォーム)」

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

訴訟の経過と8億円損害賠償の判決

訴訟の経過は、実に興味深いものでした。

東京地裁では、当初佐藤食品側が優勢で、「侵害していない」という判断が下されていました。

しかし、高裁に進んだ段階で判決が逆転。最終的には越後製菓側の勝訴となったのです。

判決の内容は極めて厳しいものでした。

- 損害賠償金:8億円

- 販売差し止め

- 製品の廃棄命令

特に注目すべきは、販売差し止めと廃棄命令です。これにより、佐藤食品は在庫として持っていた製品をすべて廃棄しなければならず、実質的な損失は8億円をはるかに超えるものとなりました。

さらに、餅を製造するための設備や、これまで築いてきた販売ルートなども影響を受けるため、ビジネスへのダメージは計り知れません。

たった1つの特許が、これほど大きな影響力を持つという事実は、改めて特許侵害の恐ろしさを物語っています。

設計変更で乗り切る?訴訟後の対応とコスト

判決後、佐藤食品の切り餅は市場から姿を消しましたが、現在では再び販売されています。

これは、設計変更を行って特許侵害を回避したためと考えられます。

具体的には、越後製菓の特許が「側面にスリット(溝)を設ける」というものだったため、側面の溝をなくし、上面のみに切れ目を入れるという変更を行ったと推測されます。

しかし、設計変更は決して簡単なプロセスではありません。

食品メーカーの場合、以下のような検証が必要になります。

- 溝の位置を変えた場合、品質にどれだけ影響が出るか

- しっかりと膨らむか

- 焼き加減は適切か

- 食感や味に変化はないか

これらを確認するために、何度も試験を繰り返し、データを取得した上で、ようやく出荷できるようになります。

つまり、設計変更には膨大な時間とコストがかかるのです。

訴訟リスクを避けるためには、開発段階から特許調査を行い、既存の特許に抵触しない設計を心がけることが何より重要です。

食品業界で特許を取る際の重要ポイント

この訴訟から学べる、食品業界における特許戦略のポイントをまとめます。

1. 目に見える部分で特許を取る

食品の特許には、小麦の配合量や卵の分量など、成分に関する特許も存在します。

しかし、成分の特許は分析に時間がかかり、侵害の立証が難しいという課題があります。

一方、切り餅の溝のように「手に取ったらすぐ分かる」「目に見える部分」で特許を取得すると、侵害の有無が明確に判断できます。

そのため、視覚的に分かりやすい形状や構造で特許を取ることが、食品業界では非常に有効です。

2. 販売前に特許出願する

特許は、一度世の中に公開されてしまうと取得できなくなるという大原則があります。

つまり、製品を販売してから特許出願しても、すでに公開情報となっているため特許が認められない可能性が高いのです。

実際、今回の訴訟でも、越後製菓が特許を取得する前に、自社で切り餅を販売していたという事実が裁判で争点となりました。

もしその事実が証明されていれば、特許自体が無効となり、8億円の賠償判決も覆っていた可能性があります。

そのため、製品を世に出す前に、必ず特許出願を済ませておくことが極めて重要です。

まとめ:佐藤の切り餅訴訟から学ぶ知財リスク管理

佐藤の切り餅訴訟から学べるポイントは以下の通りです。

- 食品でも特許侵害で8億円の損害賠償が発生する

- 販売差し止めと廃棄命令により、実質的な損失はさらに大きくなる

- 設計変更には膨大な時間とコストがかかる

- 目に見える部分で特許を取ることで、侵害の立証がしやすくなる

- 製品を販売する前に必ず特許出願を行うことが重要

食品業界では、一見シンプルに見える技術でも、特許として大きな価値を持つ場合があります。

自社の独自技術については積極的に特許出願を行い、同時に、既存の特許を侵害していないか事前に調査することが、リスク管理の基本です。

佐藤の切り餅訴訟は、特許戦略の重要性を改めて示す事例となりました。

開発初期から特許を意識した設計を行うことで、将来的な訴訟リスクを大幅に減らすことができます。

IP FELLOWS 特許商標事務所では、ビジネスモデル特許など、ビジネスに直結する特許を最も得意としております。

・自社が生み出したアイデアを取られたくない方

・自社のアイデアが特許になり得るかを見て欲しい方

・自社製品・サービス・システムが他社の特許を侵害していないか判断してほしい方

当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください!

👉参考動画:【8億円を失った】サトウの切り餅の特許訴訟を解説